版画是一种十分具有表现力的艺术形式。在战争年代里,它以刻刀为枪,凝聚人心;新中国成立后,它为火热的社会主义建设刻画生动剪影;进入新时期,它迎着春风记录时代前行的步伐。品读一幅幅经典版画,我们可以感悟艺术家们的红色初心,重温党史中的峥嵘岁月,感受百年党史的波澜壮阔。

唤醒斗志,燃烧“刀锋上的火焰”

简单的黑白木刻,在坎坷的峥嵘岁月里发挥着不平凡的作用。版画既是艺术作品,也是武器;版画家们既是艺术家,更是战士。

说起中国版画,不得不提到一位伟大的战士——鲁迅先生。在风雨飘摇的年代,中国面临着内忧外患的冲击。1931年,鲁迅在上海开办“木刻习会”,倡导并发起新兴木刻运动,鼓励有志艺术青年拿起刻刀,以描绘人民疾苦、民族危亡为己任,为民族觉醒呐喊。

版画这种形式,迅速成为了广泛流传的战斗武器。鲁迅先生曾经这么赞扬版画的力量:“当革命时,版画之用最广,虽极匆忙,顷刻能办。”

“别看这是一张比巴掌大不了多少的版画,它却在中国版画史上留下了浓墨重彩的一笔。”江苏版画院原副院长、著名版画家陈超告诉记者,李桦先生于1935年创作的《怒吼吧!中国》,就是当时的一幅版画代表作。

怒吼吧!中国 李桦 黑白木刻 18cm×13cm 1935年

细看这幅画,黑白画面十分有力:一位青年壮士被蒙眼绑在木桩上,身体扭曲着,正张开嘴怒吼,一只手伸向一把匕首。让人不禁畅想,一旦他将匕首拿到手中,便可斩断一切束缚的绳索,获得解放。“这幅作品让我们想到了鲁迅先生的《呐喊》,在那个年代,他们都力图唤醒民众、救亡图存。”陈超说。这幅画也因此成为版画史上的经典之作,被称为“版画中的《义勇军进行曲》”。

作为抗战时期中国共产党在国民党统治区公开发行的第一张报纸,《新华日报》更是与版画结下了不解之缘。

“《新华日报》木刻版画作品及史料巡展”负责人魏长健告诉记者,抗战时期,因为受印刷条件的限制和摄影器材的匮乏,黑白木刻成为了那时《新华日报》版面配图、插图的重要元素,诞生了一大批经典的、有影响力的版画作品,在近代中国报业史上留下了弥足珍贵的一页。

翻开1938年1月11日的《新华日报》创刊号,细心的人能在报眼上发现这样一幅版画作品:由胡考创作的木刻版画《巩固团结 抗战到底》,通过振臂高呼的形象,向国人展示了抗战必胜的决心和勇气。

很快,因武汉告急,《新华日报》向重庆转移印报设备,途中惨遭日本飞机轰炸,16名同志殉难。《新华日报》以整版祭悼牺牲的战友,并以中华全国木刻界抗敌协会的名义刊发4幅木刻组画,画面有被炸的船只、紧握拳头的工友、悲愤的默哀者等,题目则是一段长文字:“我们要以争取抗战建国的胜利来回答日本法西斯的轰炸,替死难朋友们复仇!”

怀着满腔热情,一批艺术家加入到木刻版画创作的队伍中来。“中华全国木刻界抗敌协会”中的力群、马达、陈烟桥、酆中铁、刘岘、彦涵、王琦等木刻家,为《新华日报》创作了大量抗战木刻版画,其中,陈烟桥、刘岘、彦涵、王琦、李少言、李焕民等,先后成为《新华日报》的美术编辑。李少言、彦涵、王琦、李焕民等人日后还在中国美协担任职务,充分体现了这支木刻队伍的实力。

版画为全民族同胞奋起抗战吹响了号角,也赢得了社会各界的喜爱。当时,有些战士甚至把报纸上的抗战版画剪下来贴在枪把上,鼓舞自己,足以证明版画巨大的社会影响力。

当时,全国的版画界志士都在为时代而奋力镌刻。1931年,江丰的版画《“九·一八”日军侵占沈阳城》用冷酷的线条,揭露了日军的铁蹄罪行;1932年,胡一川的版画《到前线去》,用强烈的黑白对比和夸张的人物造型,用定格式构图塑造了一个英勇工人的形象,工人挥舞着手臂,激动地呐喊,号召人民去前线抗战;曾担任《新华日报》美术编辑的张望在1934年创作的《负伤的头》,以刻画一个被打伤的工人形象,传递出其悲愤怅然的目光,画家本人的用意不言而喻;1938年,版画家江丰根据平型关大捷的战斗场景,创作了《平型关连续画》,表现了作战会议、战斗之中、战斗胜利后的情景,振奋人心。

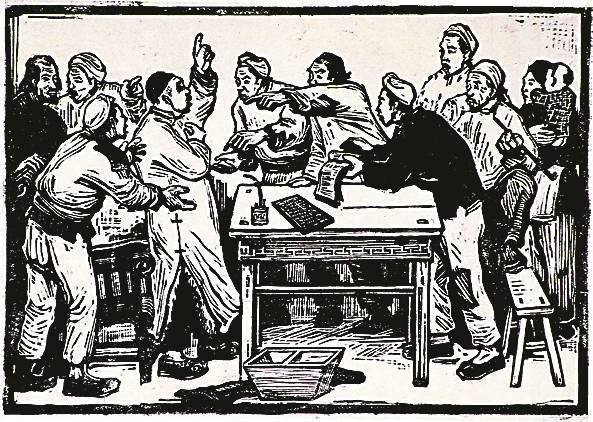

除了前线的故事外,版画也记载着乡间普通百姓的生活变化,为时代画像。1943年,版画家古元创作了一幅经典的黑白木刻版画《减租会》,呈现了抗日战争时期农村的生动一幕:一个以手指天、发誓赌咒的地主,旁边围着几个农民,有人在怒不可遏地手指地主、有人翻开账簿据理力争、有人在背后悄悄议论,还有人怀抱小孩好奇打量……勾勒出贫苦农民直起腰杆与地主进行说理斗争的生动场面。《减租会》的背后,是抗日根据地推行的“地主减租减息、农民交租交息”土地政策赢得了广大百姓的拥护。

减租会 古元 黑白木刻 14cm×20cm 1943年

记录时代,留下生动奋斗剪影

新中国成立初期,百废待兴,社会主义建设号角吹响,一大批反映人民群众迎接新生活图景的艺术作品由此诞生。

当时,不仅黑白版画继续发展,而且套色木刻普及、水印版画兴起,陈超总结说,这一阶段的特点是,广大艺术家与时代共呼吸,开始了向时代致敬的新阶段。

随着技术的提升,版画中的颜色更加丰富多彩了。“翻身农奴把歌唱”,李焕民的套色木刻作品《初踏黄金路》,绘制了一幅1959年西藏民主改革之后,藏族人民迎来的新生活图景。藏族妇女秋收劳动结束,牵着满载青稞的牦牛踏歌而归,画中的金色象征丰收,也象征着美好与未来。1965年,曾任《新华日报》美术编辑的版画家程勉,创作了黑白木刻《夜诊》,画面上,一位医生来到贫下中农家里,给妇女怀中的孩子喂药,这意味着农村的医疗体系开始建设。1962年,版画家力群创作的《春夜》,则用侧面烘托的方式,展现出一幅社会生活场景:宁静的夜晚,大队部门口停放着几辆自行车,而屋内却亮着灯火。这是力群根据基层晚上开会的生活经历创作而成。

《雷锋》是一幅经典的黑白版画,画面上,雷锋手握钢枪,头上戴着双耳棉帽,望向前方,身后是高耸的岩石,衬托出这位战士的坚毅形象。1963年,全国掀起了学雷锋热潮,当时在中国美术家协会重庆分会的吴强年接到为雷锋画像的任务。当时,他和同事刚为成书不久的小说《红岩》创作了版画插图,他决心用版画这种艺术形式来表现雷锋崇高、明朗、自豪而又朴实可爱的形象。经过近两个月的反复修改,版画《雷锋》最终问世,风靡全国。

20世纪60年代,水印木刻兴起,其中尤以江苏水印木刻为代表。江苏水印木刻,以刀味、木味、韵味闻名于世,多以山水、风景为主,水墨淋漓,具有鲜明的江南地域特征。数十年来,江苏画家们意气风发,创作了一大批经典作品,歌颂时代、赞颂党的成就。吴俊发《茅山颂》《南京燕子矶》,黄丕谟《巍巍长虹通万里》,张新予、朱琴葆《迎春》,施汉鼎《春回神州》,杨明义《五月枇杷满树金》,李树勤《江南唱晚》,程勉《水乡文化站》,周一清、杨春华《船厂速写》,金明华《秦淮春》,周炳辰《江边新貌》,黄惇《水乡秋色》……一大批经典的版画作品,奠定了江苏水印版画在全国的影响力。

目睹着热火朝天建设场景,画家们用刀笔见证并记录着祖国的兴盛之路。1968年,第一座由中国自行设计和建造的双层式铁路、公路两用桥梁——南京长江大桥正式通车,江苏水印版画创始人之一、著名版画家黄丕谟于1971年完成了版画《巍巍长虹通万里》。画面上,近处的南京城已楼房林立,远处的南京长江大桥在朦胧中巍峨屹立,“天堑”由此变通途,画面让人十分震撼。

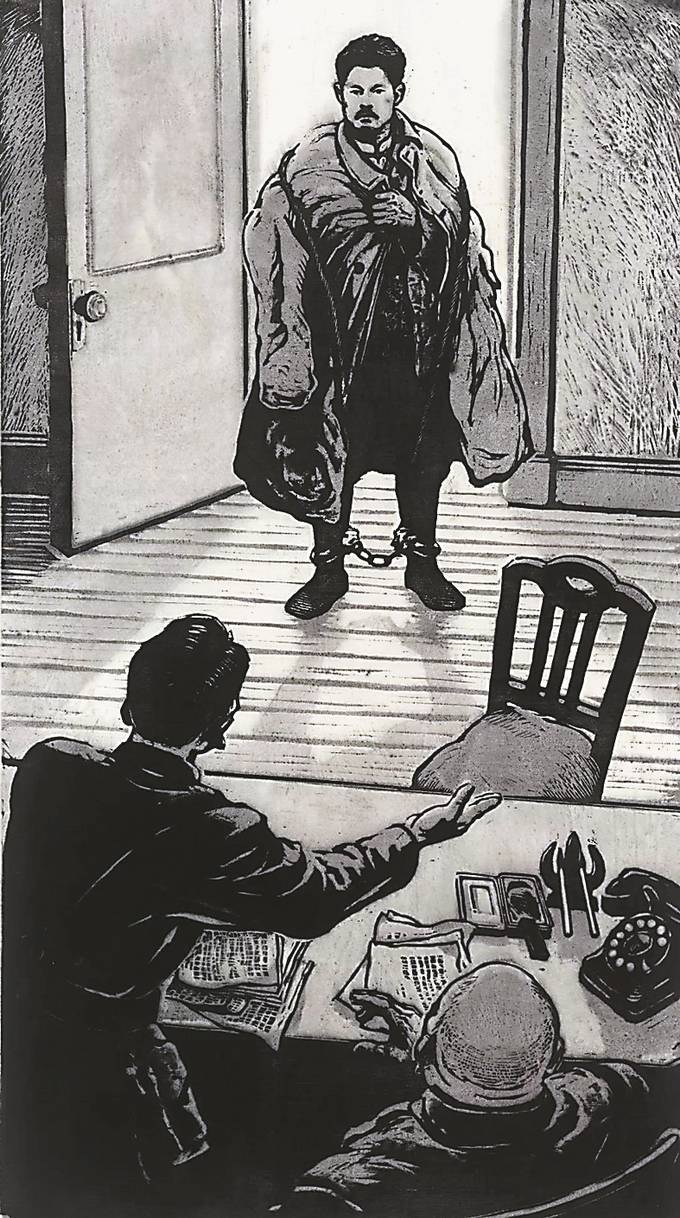

著名版画家、江苏省美术馆原馆长吴俊发的版画《方志敏》,是一幅表现革命英雄主义的作品。版画记录的是革命烈士方志敏身陷囹圄却大义凛然、不为敌人利诱所动的场面。

方志敏 吴俊发 黑白木刻 51.5cm×95cm 1956年

《方志敏》这幅作品从1952年开始创作到1957年最终完成,其间经历了五六个版本才最终定稿。画家采用俯视角度,将方志敏设定在画面的上方,其余两人置于下方,这样的构图使方志敏在地位与气势上压倒了敌人。在黑白关系的处理上,画家别具匠心,通过敞开的大门、强烈的逆光效果所产生的黑白反差,使得正面形象更加突出。作品生发出一种崇高悲壮的美。

抚今追昔,创造新的时代经典

进入新时期,在中西文化碰撞、新潮迭起的大背景下,伴随着新版材、新技法的大量开发运用,版画也跟随着社会前进的脚步,传递着迎接新天地的喜悦。

近日,江苏省美术馆展览现场,记者见到了原中央美术学院版画系主任、著名版画家宋源文。他的代表性作品《不眠的大地》,描绘了辽阔的黑土地上,几只大雁被惊醒而飞的画面。“不眠”的背后,是黑土地上的新希望,那被惊飞的鸿雁,预示着荒芜沉睡的大地在苏醒。

谈起这幅作品的创作经历,宋源文告诉记者,1978年,自己来到黑龙江北大荒体验生活,住在农场的拖拉机站旁边。一天夜里,他和同伴穿过树林来到农田,伴着远处的风声,万籁俱寂,听着拖拉机哒哒哒的声响,他感觉整个大地都在震动。作者想到曾经见过北大荒烧荒时野鸭飞的场景,便绘制了这样一幅起飞的画面。“起飞,暗合当时的历史背景,也和当时社会的期待相吻合。”宋源文说。

从塞北黑土地,到烟雨江南,改革的春风吹拂着中国每一寸土地,也激发着新时期的版画家们锐意创新,画家们用自己的视角和情感,镌刻下一幅幅精品。1980年,黄丕谟创作的《春风春水江南》,错落有致的房屋、络绎不绝的船只,对静谧而又普通的生活瞬间的描绘,反映的不仅是江南风景的秀丽,更是江南人民生活的改善、生活的安逸。这时期的版画开始用看似寻常的风景与生活,来抒发画家对时代的赞美与期望。

与此同时,文化的融合、技法的创新,也让回眸历史的版画有了新的特点。

血寰——南京大屠杀(组画) 程勉 黑白木刻 320cm×451cm

站在江苏省美术馆正在展出的《血寰——南京大屠杀系列木刻组画》前,组画作者程勉如今已是一位耄耋老人。从1984年起,程勉历时20余年,创作了15幅黑白木刻,最终诞生了《血寰——南京大屠杀系列木刻组画》,强烈控诉那场大屠杀中日本帝国主义对中国人民犯下的滔天罪行,这也成为了他的代表作。

谈起这幅画的创作经历,程勉告诉记者:“1982年,报纸上刊登日本人篡改教科书、否定那段侵略历史的新闻,几乎全世界都在抗议,我们艺术工作者也很气愤。版画适合表现南京大屠杀这种强烈的悲惨事件,黑白艺术可以加强力道,于是我开始了创作。”他在创作中没有着重表现死难者本身的惨状,而是通过对南京大屠杀的刻画来表现中国人的不甘、屈辱面前反抗的意志。

时至今日,版画在重大主题创作中仍是一面高高飘扬的旗帜。2011年,为庆祝中国共产党成立90周年,宋源文创作了一幅版画《世纪的乐章》。“这是最后的斗争,团结起来到明天,英特纳雄耐尔就一定要实现!”他将《国际歌》歌词和乐谱中的部分用刻刀刻出来。宋源文在接受记者采访中表示,2010年他曾到宁夏南部固原六盘山采风,回顾红军从甘肃到宁夏,翻过六盘山到陕北的艰难历程,很受触动。如何将中国共产党走过的风雨历程,用具体的一个画面情节概括?他由此想到了《国际歌》。“从共产党成立那天就开始唱《国际歌》,经过了如此曲折的历史,我们还是一路唱着《国际歌》走来,这代表着共产党人的心声、信仰。”

一缕穿过云层的阳光下,三只和平鸽翩翩飞舞。巨幅主题性版画《胜利的那一天》,是陈超近年来的一幅代表性作品。这幅画以1945年8月15日日本宣布投降为时间背景,以当天《新华日报》等媒体刊登这条激动人心消息的版面为主调,以厚重深沉的色调,聚焦抗战胜利那一天中华民族“悲欣交集的面孔”。2015年,陈超将这幅历时半年创作的版画作品捐赠给新华日报社永久收藏。

继往开来,奋斗不止。眼下,为建党100周年献礼的一系列美术创作正在江苏省火热进行中。江苏省美术馆水印版画实验室实验员、青年版画家邢思东告诉记者,自己正在创作一幅丝网版画、一幅石版画。其中,丝网版画的主题是青年毛泽东胸像创作。“为了追求画面的质感,我先后印制在不同的纸张上。先印制一版在绵纸上,再去掉底色,单印主版在半透明的桑皮纸上,最后再托裱到一起,从而增加其质地感、层次感,以显现伟人雄姿英发。”

“主题性美术创作需要艺术表达与技术能力同步发展。作为青年画家,我们要积极投入重大主题创作中,用手中的画笔记录时代、书写时代、讴歌时代,自觉担当起新时代美术工作者的责任和使命,创作出无愧于时代的优秀作品。”邢思东说。