在中国书法的各种书体中,狂草是一个特例,因为其他各种书体的产生都是为了实用,唯有狂草纯粹是为了艺术的表达。从目前留传的作品看,狂草是从唐代产生的。那么,是怎样的一个人群创造了这样的艺术?与其他各种书体相比,狂草又有怎样的艺术特点呢?这里我们从怀素和他的代表作《自叙帖》说起,或可豹窥一斑。

怀素其人

怀素,俗姓范,一说钱。开元二十五年(737年)生于湖南零陵。10岁出家,自幼习书。20岁时李白路过零陵,为其赞歌《草书歌行》。30岁至长沙,诗人苏焕为其作诗《赠零陵僧兼送谒徐广州》,继而至广州见广州刺史、书法家徐浩请益交流,后北返路经岳州,诗人马云奇作《怀素师草书歌》相赠。特别是后来到了京城长安,阅遗编绝简,谒当代名公,不管于艺术还是人生都大大开阔了眼界,书艺精进,轰动一时,同时也获得了更多的赞誉词章。35岁在洛阳见颜真卿,得学张旭笔法,草书实现突破。颜真卿为其作《怀素上人草书歌序》。41岁创作狂草大卷《自叙帖》。63岁创作长篇小草精品《绢本千字文》。

从怀素的阅历看,有两点让我很感兴趣。第一点,20岁时他的草书就已经很有名气了,李白说他“湖南七郡凡几家,家家屏障书题遍”,说明怀素从小就写草书。我们现在一般认为,学习草书要有很好的楷行书甚至篆隶的基础,那么,怀素即使20岁前也写过楷行篆隶,又能有多好的基础呢?不仅如此,此后的各种记述中,都是关于怀素草书学习和创作的内容,没有学习其他书体的经历,也没有别的书体作品传世。第二点,我们现在一般认为,大书法家都应该是学者,理论和实践并重才行。同为唐代的狂草大家张旭是学者,颜真卿的文学功底也十分了得,而怀素这方面却没有记载,有的仅是一些理性思考,如“观夏云多奇峰,辄常师之”,从“惊蛇入草”“飞鸟入林”得到启示等。

然而,怀素对书法本体技术之勤奋好学却是有目共睹的。幼而家贫,遂种芭蕉万株,以蕉叶当纸练习书法。练字的漆盘木板被他写穿了,洗砚的池塘被他染黑了,写坏的笔头退而成堆,瘗而谓之笔冢。特别是,为了学习书法他不辞辛苦,担笈杖锡,辞家远行,先长沙,后广州,继长安,又洛阳,足迹遍布大半个中国,走访学习,虚心广纳。怀素学习书法还有一个很重要的特点,那就是善于思考,他能将书法与一些生活和自然现象联系起来思考,并从中获得收益。这应该是从张旭那里得到了启示。张旭曾与颜真卿讲,如何从锥画沙中悟得点画沉着、力透纸背,从公孙大娘舞剑器、公主与担夫争道等诸多景象中悟得气势、笔势和揖让收展之道。而怀素,又有了自己新的发现、新的感悟。他眼里的夏云奇峰、飞鸟出林、惊蛇入草、自然坼路无不与书法相关联,这种原创性的思考大大扩展了其艺术想象空间,也极大地丰富了其草书的艺术表现语言。

作为狂草书家,怀素还有一个重要的个性条件,那就是感性。颜真卿说他“开士怀素,僧中之英,气概通疏,性灵豁畅。”这是颜真卿与怀素交往的切身感受。而在长安,诗人任华的描写“骏马迎来坐堂中,金盘盛酒竹叶香。十杯五杯不解意,百杯以后始颠狂。一颠一狂多意气,大叫一声起攘臂。挥毫倏忽千万字,有时一字两字长丈二。”则生动地再现了怀素喜欢饮酒、善于饮酒,且长于酒后创作的情景。在这点上,怀素与张旭极其相似。张旭被杜甫列入“酒中八仙”,甚至酒后以头濡墨而书。没有感性的性情,即使善饮也不能纵情。

为什么唐代两位最具代表性的狂草书家都以善饮而著称呢?这与狂草这种书体有着直接的关系。狂草之“狂”,反映的是一种强烈的情感因素,是一种超出理性范畴的情感表达。狂草书家在创作时,法度和理性的东西只反映为下意识的书写习惯,而书家的兴奋点全在对美的追求、向往以及情绪的宣泄上。这样状态,没有酒精的作用是很难达到的。这种状态下书写的作品,与纯理性状态下作品的气息、神采、境界是有着明显区别的。这就是狂草的独特之处,也是狂草独特的魅力所在。

大卷来历

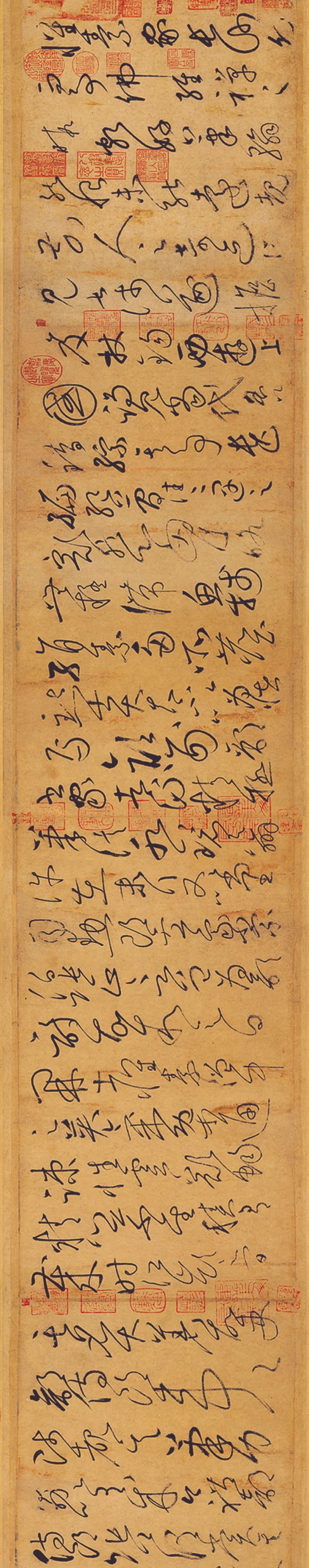

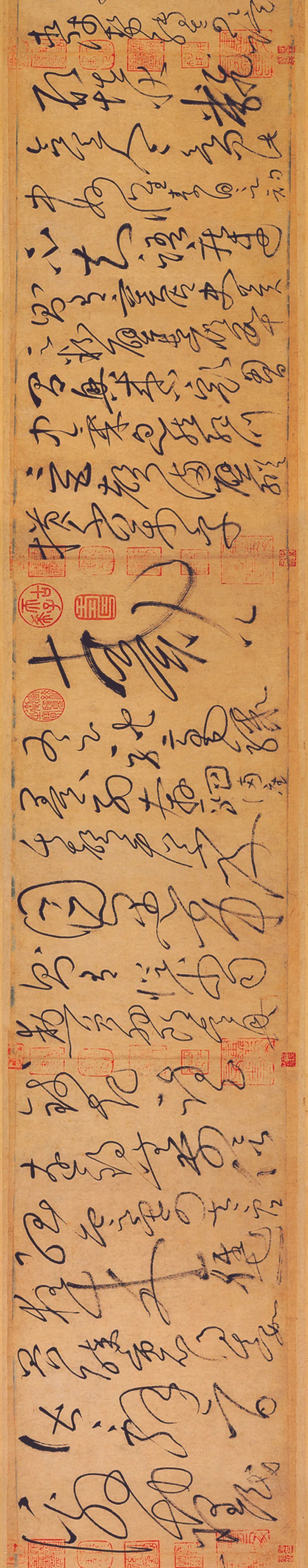

目前市场常见的《自叙帖》大卷出版物是台北故宫博物院所藏版本,卷长755厘米、宽28.3厘米,由15张白麻纸拼接而成。全文共698字,126行。从内容上看,前80多字用于自叙生平,其余均为当时名人对其书法的评述。

在今天看来,怀素的“自叙”就是一个精心打造的宣传材料。因为如今很多书家宣传上也把名人集评、网评、点评摘抄和研讨会纪要等内容发表出来。怀素的万里游历收获了大量赞誉诗文,如何把它们宣传出去呢?当代有发达的各类媒体,古人靠什么?好的诗文流传很多都靠传抄,而这些仅仅歌颂某个人书法的诗文谁会去传抄呢?怀素想出了自己的办法——写成一件够质量、够分量的作品。唐人的技术做不了现代这样大张的纸,最大也不过五六十厘米长,为此怀素把15张白麻纸拼接到了一起,写成一件足够分量的长卷作品。此件作品的创作距颜真卿为他写《怀素上人草书歌序》已经过去了五年(因为从《自叙帖》内容看,颜文是怀素最看重的一篇评论文章),这从侧面也反映出怀素对这件作品质量上的重视。此外,从目前的研究看,怀素的《自叙帖》不只写了一遍,而是写了很多遍,这更说明宣传是他创作此件作品很重要的目的。

距宋人记载,当时《自叙帖》还有三个版本,“一在蜀中石阳休家,黄鲁直的以鱼笺临数本者是也;一在冯当世家,后归上方;一在苏子美家,此本是也”。目前,我们经常见到的台北故宫博物院本,应是第三件。前面两件已下落不明。当然,此后《自叙帖》还有很多摹本、刻本、临本,蓝本应该都以以上三本为主。这些摹本、刻本、临本,虽然历史上多有记述,但目前也已很少见到了。据启功先生讲,除台北故宫本外,目前发现的《自叙帖》的本子还有两件,一是明人翻刻的《淳熙秘阁续帖》中有一本,二是日本有一个半卷墨迹本。日本的半卷本影印件笔者见过,与我们常见的台北故宫博物院本很接近。另外还有《莲池书院法帖》刻本一卷,四川大学藏竹纸本半卷,水准差距较大,应为后人临本。

艺术特点

《自叙帖》之所以辉耀千古,最主要是它的艺术价值。《自叙帖》最重要的意义在于它和张旭的代表作《古诗四帖》一起,将狂草定位于一种稳定的书体。在张旭和怀素之前,特别是与他们同一时期的唐代,应该有成千上万的草书家,写大草者也有巨大的群体,这从历史论述和目前仍较为有名的唐代长长的草书家名单中便可窥见一斑。而且,从理论上讲,没有一个经历了较长历史阶段的庞大的书家队伍共同努力,一种书体是不可能达到这样的高度的。然而,张旭、怀素的意义终究是不一样的。他们是这个群体中的佼佼者,也是集大成者,是他们使狂草艺术走向成熟,并把它推向历史的高峰!张旭的意义是前无古人的,它是历史上第一个狂草高峰,也可以说是狂草的创始人。然而当时似乎还没有人提出“狂草”这个概念,甚至还有不少人对张旭的创作持着怀疑和否定的态度。直到有了怀素“以狂继颠”,大家才更进一步看到了张旭的意义,稳定了对狂草的认可,坚定了对狂草的信心。怀素比张旭小62岁,两人并没见过面,但恰恰是张旭和怀素不远不近的递进关系,进一步强化了人们对狂草的认识。不仅使这种豪放不羁、隽逸神飞的书体有了自己正式的名字——狂草,也使狂草这种书体真正稳定下来,成为一种继章草、今草之后的又一种草书书体。它的出现极大地丰富了中国书法艺术的表现语言。那么,作为《自叙帖》来讲,它有哪些艺术特点呢?

一、细线使用,把书法线条表现推向极至

书法家一辈子都在打造一条属于自己的线。书法风格的不同,最重要的就是线形、线性的不同。比如张旭用笔深浅起伏较大,线条粗细对比明显,而怀素则深浅起伏不大,线条粗细变化亦小。每一个成功的艺术家,都是找到了一种自己喜欢的、富有个性的美,并把这种美发挥到极至。怀素就是这样的书家。同样是狂草,如何与张旭区别开来?或者说,都是狂草,怀素还是张旭的再传弟子,为什么他能取得与张旭齐名的艺术地位?关键的一点是,他找到了不同于张旭的审美角度,写出了属于自己的线条。其实怀素的线不仅仅与张旭不同,而是与他之前历史上的书家均有明显的不同。线细且匀方显修长,与历史上的书家相比,同样大的字怀素用的线是最细的,起伏也是最均匀的。线条细了还能写出丰富和厚重是很难的,加之均匀,则更增添了表现上的难度。怀素就是这样知难而进,打破了人们惯常的靠强调“提按使转”努力增加线条变化,进而增强表现力的思路,仅靠一条粗细变化不大的线去完成所有的审美表现,这是线条的极限运动!

有难度才有高度,纵情展开了的细长线的应用,使怀素的作品形成了自己鲜明的风格,也将中国书法线条的表现推向了极致。

二、打开结体,找到了通向大草的关捩

沈鹏先生讲的“进入狂草”,即指狂草要有狂草的感觉,狂草的书写要用自己特定的艺术语言。什么是狂草的艺术语言?有两点一定是必须的:一是使用的应该全部是草书的符号,夹杂了很多楷行书文字的作品严格意义上不能被算作是狂草作品;二是创作时要有草情草意。狂草书家为什么“以狂继颠”,讲的就是书家创作时要有“癫狂”的状态。然而,这里还有一个极其重要的环节,即结体能不能打开。结体不能打开,即使作品中每个字用的都是草书符号,写出来的仍然是小草。同样,结体不能打开,书写也就只能受制于固有字形的条条框框,书家纵有再丰富的情感也不能得到充分表达。因此,打开结体成为了通向狂草的关捩。

什么是打开结体?就是在篆隶楷行等常规字形的基础上,根据情感表达和章法表现的需要超常规地拉长、压扁、拓宽、变化字形结体,甚至相邻的几个字当作一个字去写,使之不断适应狂草奔腾流动、气象万千的表现需求。当然,这种大幅度的变形是以严格的字法为基础的,既要大胆变,又要符合字法,这就是狂草造形上的难度所在。

打开结体,其实张旭已经做到了。在他的《古诗四帖》特别是《断碑千字文》中,放大夸张的字形随处可见。但诚如我们前面讲到的那样,由于张旭的线条较为宽大粗犷,打开了的结体也没有特别明显。而怀素的线条因细而长,打开了的结体就显得更加广阔、通透、奇逸、超迈!从此,人们才更加清晰地看到了狂草结体上的与众不同。

三、大小字章法,开创了篇章形式的新局面

狂草之前的各种书体字体大小变化是不太大的,即使在行书和小草作品中,虽然也应用字的大小来活跃章法氛围,使文字排列显得自然生动,但没有大的反差,章法用白基本处于平稳匀称状态。而狂草则一改常态,特大字的出现一下改变了作品的章法气氛。它如同海浪碰上了礁石,巨大的浪花冲天而起,撼人心魄!较早大量使用特大字增加篇章起伏的还应该是张旭,如《断碑千字文》中不时出现的特大字,甚至在《古诗四帖》中,还出现了从头至尾一段一段的字体大小变化,越往后越大,最后“仙隐不别可,其书非世教,其人必贤哲”,出现了四行的大字群体。这种景象在狂草以外的其他书体里是不可能出现的。那么,怀素的意义在哪里呢?在《自叙帖》中,一个“戴”字,不仅有五六个字的长度,还占去了近三行的宽度,这样大比例的反差对比,大的节奏跳跃在张旭的作品中是没有的。也就是说,怀素特大字使用的强度更大了。还有,最后的大字群体从“皆辞旨激切”开始,竟有六行之多。字虽超大,线条却不加粗,笔画与笔画之间疏可走马,空旷无际!行间大白、字间大白、画间大白、大小字揖让留出的块面大白,也非张旭可以比拟。

可以说,怀素的大小字章法开创了书法篇章形式的新局面。从此,人们对章法有了新的认识,章法不再只是为了文字清晰整齐而做的秩序排列,也不仅仅是为了自然流畅而进行的大小和位置的微调,而是可以因情感需要而更大限度地改变的形式。换言之,从此章法不再仅仅是为了实现文字内容表达而做的工作,而是成为了情感和审美表现的有力手段。

后世影响

吴宽在《自叙帖》跋语中有这样一段话:“昔黄山谷作字,苏长公从旁赞之。钱穆父云:惜不见怀素自叙,长公不以为然,后山谷获见之,始深叹服,而书遂进。”黄庭坚作大草,十分自负,听钱穆父说如能见到怀素《自叙帖》会写得更好,心中小有不服。直至自己亲眼见到了《自叙帖》,才深深叹服,并以鱼笺临数本,遂书艺大进。这是较早关于古人学习《自叙帖》的论述。黄庭坚之外,宋人学习《自叙帖》者还大有人在,这一点从《自叙帖》几个版本争相传藏的现象即可知一斑。最知名者还有苏轼、苏舜钦和宋徽宗赵佶。史载苏轼对怀素用功尤深,恨无此类作品传世。苏舜钦为《自叙帖》藏家,因大卷前六行破碎不存,自行依刻本临而补之,颇具原帖风韵,几可乱真,并以《自叙》风格书跋语:“此素师自叙,前一纸糜溃不可缀揖,仆因书以补之,极愧糠秕也。”初一看颇似怀素亲笔,可见苏舜钦对《自叙帖》用功之深。徽宗有大草千字文传世,其笔法虽不及怀素圆润,但体势多以《自叙》传承。至于元代,康里子山、鲜于枢、饶介等诸家草法也均能看到明显的《自叙》痕迹。明代学怀素者更多,徐有贞、祝允明、张弼、董其昌、宋克、陈璧,以及王铎、傅山等难计其数。清代、民国优秀的狂草书家较少,现代的毛泽东应算是《自叙帖》较为优秀的继承者。

从历史上看,狂草书家学怀素而有所成者要多于学张旭。究其原因或有两点:其一,审美上的通俗性。怀素之美可能更具有雅俗共赏性,因此,容易被更多的人喜欢和接受;而张旭之美则显得有些曲高和寡。其二,技术上的含蓄性。许多老师认为,学王羲之宁学《圣教序》,勿学《兰亭序》。原因就是《兰亭序》是墨迹,其笔触因清晰而呈现出复杂性;《圣教序》则不然,因属刻帖,笔画之中微小笔锋出入痕迹多有丢损,临者看来则简单易学了很多。与张旭的《古诗四帖》相比,怀素的《自叙帖》笔法上属于隐性变化一类,临者不是一下子就能看到全部复杂的笔法场景,进而知难而退。初学时见到的《自叙帖》笔法简明扼要,线条明净整洁,加之字法准确、章法清晰,习者望之平易,临之上手。同样由于以上原因,当代写大草者习《自叙》的比例仍然很大,狂草之“狂”弦合了当代人的盛世豪情,我们相信,一个新的、繁荣的狂草时代即将来临。

对于怀素艺术的分析,很难全面准确。对于《自叙帖》,笔者只能说有一点初步的切身感受,真的学深、学透,仍需尽更大努力。