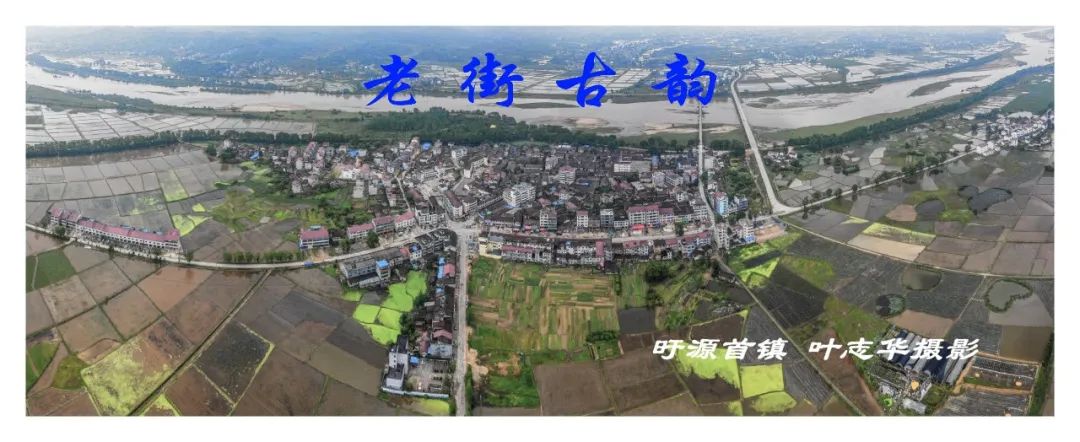

老家旴源首镇甘竹老街最近突然热闹起来,经常有人三三两两来老街拍照片,搞航拍,觅乡愁。作为老街的一员,我不免也多回了几趟老家,走一走凹凸不平的石板路,搜寻尘封在老街的童年记忆。

袁奕 摄

偏居一隅,对周遭熟悉得不能再熟悉了,就连回家路上哪一块石头缺个角都了然于胸的时候,再也抑制不住“世界这么大,我想去看看”的年轻的心。然而外面的世界很精彩,外面的世界也很无奈。时光不断给老街加持能量,几个十年以后,终于攒足力气,把一颗颗在外漂泊的心又拽了回来。

老街的房子都是砖木结构,沿街是一色的杉木门窗,这些年邻居们都陆续搬离了老街,只有零星几户老人坚守。老街在广昌建县前就已形成,到清朝中期最为鼎盛。随着岁月冲刷,老街已繁华不再,然而残桓断瓦更容易勾起人们无限的回忆。在我看来,老街之所以“老”,是因为有古井、古屋、古戏作底蕴。

袁奕摄

老街不长,从最北边的“保障门”到上街最南边甘竹小学二千余米。踏上老街,“保障门”上“旴源首镇”几个斑驳的大字依然可见,两边“水带山屏天然保障,云封雾锁地据频垣”的对联印证着老街的繁荣与废颓。

古 井

从“保障门”徒步向前百十米,忽然,哗啦一声,你得小心,一个半大不小的伢仔,乒乒邦邦提了半桶水,因力量不够,把持不稳,大部分水倒到桶外,溅到街上,这就是老街的一口古井——雯峰井。

袁奕 摄

井台是清一色的青石板砌成,经过岁月的打磨,台面水光溜滑,井圈用整块青石凿成,摸一摸润滑如玉,没有谁考证古井是何年建成的,但从井圈上拇指粗的绳索印和“乾隆十年重修”的文字推算,少说也有几百年的历史。

无波真古井,此味淡中长。生活就是这样,越是平淡朴实,越是细远绵长,越值得回味。老街人世世代代依井而居,靠甘醇的井水繁养生息,人们汲水、浆洗,与世无争,过着平静、真实的日子,幸福的滋味溶化在绵厚的井水里,刻划在光滑的井面上。井水冬温夏凉,冬天井里涌着汩汩热气,夏日井口透出丝丝凉意,不似现今的自来水那般冰冷无情。

钰子谢 摄

在物资匮乏的年代,六月天的冰水是件稀罕物。为了解暑,爱琢磨新鲜事的后生伢仔,用那个年代流行的军用背壶装满刚打上来的井水,放几粒糖精,再沉入井中冷却。中午收工回到家中,取出冒着圆滚滚“汗珠”的水壶,赶紧喝上一大口,甜滋滋,凉丝丝,如冰入肚,顿时全身像熄了火一般,神清气爽,精神焕发。

古井因水美聚集着八方人气,古井盛产“神仙水”,老街人用心煮茶品茗,分外香甜,烧菜做饭有滋有味。古井是老街一年四季最热闹的地方。一大早主妇们洗菜浆衣,挑水做饭,忙忙碌碌,吵吵闹闹,天天如此。尤其夏日的夜晚,古井吐出阵阵凉气,晚饭后,妇人们收拾好屋子,用簸箕装些莲子,集中到井边来做。往往是东西还没放稳,几个女人就混在一起,说着各自有趣的事儿。偶尔有几个汉子酒醉饭饱,坐在井边抽“黑老虎”旱烟。但这时的女人并不顾忌男人,她们非常放肆地开着玩笑,互相戏谑,说着只有她们自己才懂的土话暗语。说到笑点,竟放下手中的活计动起手来,你推我搡,玩转起来。孩子们和各家的小狗也趁乱在人群中追逐嬉闹,邻居们在欢声笑语中享受着天然空调的凉爽,那份惬意与满足映在人们的笑脸上,录在朗朗的笑声里。

钰子谢 摄

古井每年都要清洗一次。因为水冷,洗井的日子一般都选在七、八月天气最热的时候。那天,住在井边的老李叔会按事先商量好的召集七八个后生,用吊桶迅速把井水提干。然后两个后生喝几口白酒,穿上雨衣,坐吊桶到井底,用铲子把井里的泥沙和污物铲干净,最后放入木炭等物。每年一次的洗井是男孩子最活跃的时候,大家兴奋地围在老井的四周(女孩是不能靠近的,据说洗井时女人在场水就是混浊的),争抢从井里掏出混在泥沙中的钱币,抢到手表等大件物品,则交给老李叔,物归原主。洗一次井往往大人一身水,小孩一身泥,这是现今小孩少有的童趣。

叶志华摄

老街上的古井不止“雯峰井”一处,上街上也有一口古井,都是一色的青石凿成,厚实的井圈上镌刻“雍正五年春月重修”字样。从文字和建筑风格来看,应与“雯峰井”是“兄弟井”,或许它比“雯峰井”年长几岁,但同样盛产“神仙水”,同样滋养老街人。

古 屋

钰子谢 摄

古井是老街的一宝,但真正吸引人眼球的是老街的古屋。老街两边是一排排木结构的篱筋屋,临街全部是木门木窗,可以拆卸。沿着弯弯的街道看去,齐刷刷的木门像一面面镜子,长年累月不知疲倦地照印着老街生活的点点滴滴,见证着老街的婚丧嫁娶,陪伴着老街的喜怒哀乐,浪漫地守护着老街慢慢变老。

钰子谢 摄

一五一十地数着木门往前走,倏地,门缝中闪出一只小猫,斑驳厚重的老门吱呀一声,探出半个身子,一位老人兴奋地招手“伢仔,到屋里吃茶”。一边应承老人,一边打量眼前的老屋,门前三只石狮子招呼来人,欢迎做客刘孟隆公祠。

定眼观看,大门上方红粉石大匾上“刘孟隆公祠”五个金色大字熠熠生辉,朱漆大门上“爼豆春秋”粗犷有力,一看便是个有讲究的家族。

到了老街必须看古屋。老街的古屋简朴而宁静,悠久而亲切,古老而柔美。她危危的立在老街上,像一坛用岁月酿成的美酒,醉了老街,醉了忙忙碌碌的老街人。老街共有魏家祠堂、陈家祠堂、曾家祠堂等十几幢古祠堂。现在属刘家祠堂规模最大,保存最完整。

钰子谢 摄

刘孟隆公祠建于清雍正年间,雕梁画栋,飞檐翘角,奢华气派自不必说,单就老街刘氏来历就令人不禁驻足探究。

刘孟隆系北宋政和三年进士,乃汉高祖高邦之弟楚王刘交42世孙,于北宋开泰二年迁入广昌。刘氏族人贤才俊彦辈出,是老街第一大家族。

钰子谢 摄

一般人家的祠堂门前都是立两只石狮子镇宅,而刘孟隆公祠门前却有三只石狮子,右边是睁眼张目,脚踏彩球,威武雄壮的雄狮;左边是双目慵懒,温柔乖巧的母狮;母狮胸攀着一只哺乳期的幼崽,小狮子仰头望着妈妈,嗷嗷待哺。据说刘氏家风敦厚,十分注重添丁增口发展壮大,故立此狮祈佑族人,世代以来老街刘氏枝繁叶茂,人丁兴旺。有如此美好的寓意,邻居们也乐得前来沾光托福,平日里经常有新婚夫妇前来摸摸狮子,祈求添子添孙,也有母亲带着小孩前来,祈佑母子平安。石狮、行人成了老街一道人文风景。

钰子谢 摄

与刘孟隆公祠仅一街之隔是其子刘仲卿公祠。两幢建筑风格规模大致相同,因父子两人祠堂门对门,所以在两幢房子中间建有一高大气派的照壁,照壁上面镶嵌明代大书画家董其昌手书“天宠世家”粉红石匾额,两边刻有刘氏家族名人及科举功名,周围配以人物花鸟、瑞兽石雕,端庄大气,气势恢宏。照壁前面紧挨着是三间矮木屋,木屋顶刚好遮挡了上面的花鸟和“天宠世家”四个大字。正是因为有小木屋的保护,照壁在“文化大革命”中才免遭破坏,得幸保存至今。

钰子谢 摄

从“天庞世家”豪放苍劲的大字中,我体会到刘氏祖先仗剑斩蛇、睥睨天下的气概与自信。身临其境,思绪随着照壁上的小草一起舞动,竟然有一种“夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来”的感觉。

古 戏

思绪还停留在刘氏祖先铁马金戈的过往里,耳边却传来吚吚呀呀如泣如诉的戏曲声。

叶志华摄

一会儿是舒缓流畅的[山坡羊],一会儿是高亢激昂的[下山虎],“睹物盈盈珠泪(呀),盈盈珠泪,追思吹箫时,曾结下鸳鸯(咿)成对……”如哭似述,如怨似恨。不错,这正是老街压轴的镇街之宝——大路背孟戏《长城记》。

孟戏跟古井、古屋不一样,古井、古屋各地都有,唯独孟戏是独此一家。

孟戏唱的是孟姜女哭长城的故事,表达的是百姓对统治阶级的不满。它珍贵之处在于,孟姜女南戏本被认为早已失传,而甘竹赤溪曾家班的《孟姜女送寒衣》自元代流传至今,是仅有的孤本;老街大路背刘家班的《长城记》则保留着古戏唱腔海盐腔,弥足珍贵。两台孟戏唱腔,被称为古代戏曲的活化石。

孟戏传入广昌颇具传奇色彩。相传明正统年间,曾家祖先逃难到曾家山村,三元将军从天而降,飞沙走石击退兵匪,拯救了曾氏一族。曾氏感激之余拾得两只戏箱,内有孟戏剧本和面具若干,其中三个面具就是曾家恩人三元将军蒙恬、王翦、白起。于是村民搭班演戏,专唱孟戏,一唱便是500年。

仔细听戏,你会发现在戏里被唱着骂了几百年的人,却是现实生活中忍辱负重庇佑老街子孙的神,平日里供着敬着的神,原来是戏中妇女怨着恨着的人。日子就是在这样的矛盾中琐碎地过着。怨归怨,恨归恨,反正老街人认准将军老爷是保护他们的神,只要老爷一出现,老街立即恭敬地让出神道,紧接着便爆竹齐鸣,顶礼膜拜。

能看到孟戏是一种缘份。因为孟戏不是随随便便什么时候都能演的,只能在每年的正月十五前演三场,并且在开演前要举行隆重的请神仪式。

仪式对农村来说是不可或缺的。仪式能让卑微的生命懂得庄重,让潦草的生活焕发温馨,让单调的人生赋予摇曳多彩的魅力。

叶志华摄

老街每年正月初一都要举行三元将军出帅仪式。上午九时许,锣鼓宣天,鞭炮齐鸣,彩旗招展,年轻后生手持“回避”“肃静”直牌,街上的绅士老板身着盛装,手捧香炉走在队伍前面,然后是清源祖师队列,三元将军队列依次而行,压阵的是高跷队,珊瑚船灯、蚌壳灯、马灯和莲花灯载歌载舞,浩浩荡荡。各家各户慷慨地放着鞭炮,迎接游行队伍。那些天真活泼的孩子们哟,个个像吃了乐汤丸一样,泥鳅般地穿梭在游行的队伍里,贪婪地捡着未燃着的爆竹,放肆地触摸队伍中五颜六色的新鲜玩艺儿,心儿像吃了蜜一样的甜。

因附着了宗族信仰,参加游行的人心里格外敬重,举止分外虔诚,小心翼翼地扮演各自的角色,好像将军的真身再现,入戏的范儿几乎到了人神合一的境界。你看,抬交椅的后生尤为投入,表情随祖师爷的表情变化而变化,祖师爷笑他也笑。

勇贵 摄

一台戏演了五百年,两个村争唱孟姜女。这样的坚持和坚守,不是因为别的,只为心中的感恩与笃信,只为明天会更好的祈盼。

街还是那条街,井还是那口井,戏也还是那出戏,岁月给现代人造就了老街这样的心灵氧吧,游弋其中,让被柴米油盐拖累的身躯得到片刻的歇息,让被功名利䘵绑架的心灵得到暂时的释放,看过走过顿觉气定神闲,如释重负。

深深地向老街鞠一个躬,我期待下次再来,期待老街明天会更好。

叶志华摄